洛阳市城市阳台,市民、游客在休闲游玩,乐享美好时光。 张光辉 陈瑞 摄

在洛阳市涧西区湖北路街道七二五社区邻里中心,老人们正在做手工。张光辉 摄

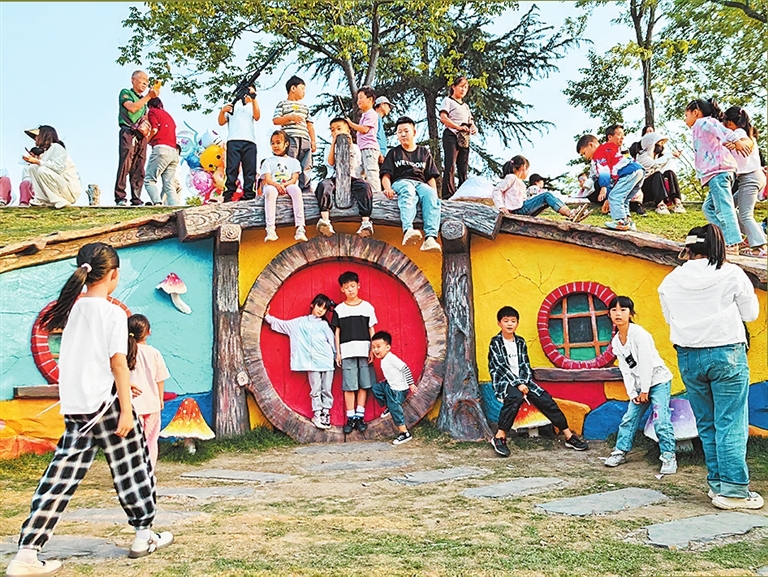

平顶山市在暖气管道和道路升级改造时,利用湛河河堤边坡地形,修建“精灵小屋”、滑梯等设施,将城市“边角空间”转化为全龄友好的休闲驿站。石潮 摄

中建七局投资建设运营的郑州滨河国际新城蝶湖公园一隅。 中建七局供图

城市,不仅是现代化建设的重要载体,亦是承载人民幸福生活的核心空间。

在河南,一场关乎“城”长的焕新正悄然发生。发展的指针,正从规模扩张坚定地转向品质提升。道路更宽、环境更优、社区更暖,这每一处精雕细琢,共同汇聚成和谐宜居、各具特色的城市新图景,于中原大地灿烂绽放。

城市发展,没有终点。10月17日,河南省委召开城市工作会议,明确方法论、擘画新蓝图:以建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市为目标,推动城市结构优化、动能转换、品质提升、绿色转型、文脉赓续、治理增效,让城市既有“颜值”,更有“气质”。

城市如何解锁幸福密码?未来又如何为生活增添更多“幸福增量”?跟随记者的脚步,一同探寻河南城市的升级路径,感受发展中的民生温度。

1

让城市更宜居——“四好建设”提升生活品质

“我们以平台花园、绿色生态、资源共享、配套先行为理念,规划建设‘一心三化十场景’,打造集住宅、商业、办公、教育于一体的大型现代化社区,推动公共服务优质共享,全面提升社区生活品质。”10月16日,信阳未来美好社区相关负责人介绍。

这一项目,正是河南推进“好房子”建设的一个缩影。今年9月,我省公布了首批“好房子”建设项目案例,涵盖保障性住房、既有住宅改造、已竣工和在建新建住宅四大类别,包括信阳未来美好社区在内的38个项目入选。

什么是“好房子”?不同的人或许有不同的答案:比如看重价格实惠,或者注重配套完善,要么追求质量过硬……但归根结底,都是对美好居住生活的共同向往。

“‘好房子’必须回归居住本质。”省住房城乡建设厅相关负责人指出,下一步将系统构建“好房子”标准体系,强化精细化设计和全链条监管,压实各方主体责任,确保房子“盖得牢、住得安”。同时,推动绿色建材与新型建造方式广泛应用,推广智能建造、运用好材料、从源头提升房屋品质。此外,还将推进完整社区建设,完善养老、托育、家政等服务,提升物业服务水平,真正实现“房子好,生活更好”。

从“好房子”到“好小区”,离不开社区环境的整体提升。在洛阳西工区凯旋东路43号院,70岁的张女士告诉记者:“以前是‘下雨积水坑难平,车辆乱停路难行,飞线充电隐患多,花草枯萎无人问’,现在绿化好了、设施全了,健身、吃饭、购物都不用出社区,方便多了。”

该社区在改造过程中,坚持“问需于民、缺什么补什么”,针对养老、健身、活动场所不足等问题,系统补齐服务设施短板,建设便民服务站、社区卫生站、养老中心、智慧超市等,让老旧小区焕发新生。

“城市发展既要有高度,也要有温度。”中国商业经济学会副会长宋向清认为,要以“好房子”为起点,梯次推进“好小区、好社区、好城区”建设,从百姓的衣食住行到安居乐业,系统提升城市生活品质,让群众感受到实实在在的便利与温暖。

2

让城市更安全——韧性建设守护万家安宁

在全球气候变化加剧的背景下,极端天气频发,城市安全运行面临严峻挑战。建设“安全可靠的韧性城市”,不仅是中央明确的重要任务,更是提升居民安全感、幸福感的必然要求。

今年10月,河南遭遇连续降雨,位于“地上悬河”旁的开封再次迎来考验。积水如何快速排出?内涝怎样有效防范?这座城市打出了一套有力的“组合拳”。

雨水泵站强力抽排。雨势渐强,东京大道雨水泵站迅速进入备战状态。该站的6台雨水泵机合计流量超20立方米/秒,收水范围覆盖630公顷,能快速将积水抽排至城市排水管网。像这样的雨水泵站已覆盖开封市区的主要建成区,构成应对内涝的第一道防线。

智能大脑高效调度。开封老城区因历史上黄河泛滥,形成中心低、四周高的“锅底”地貌,高差达1米至1.5米,内涝风险突出。依托“运管服平台暨城市生命线安全工程”,开封市构建起智慧防汛系统和高效协同的调度系统:汛前接入气象预警,汛中实时监控积水点水位与处置进展,汛后借助无人机、车载视频智能巡查次生灾害,实现全周期闭环管理。

除了硬核工程与智能系统,“会呼吸”的城市也成为韧性建设的关键。在安阳,散布各处的公园、一段普通的沟渠、下班途经的某个小区……这些看似平常的角落,正悄然构筑起生态韧性的基底。

走进平原路与弦歌大道交叉口的环岛花园,绿意盎然,人流如织。植草沟、下沉式绿地、雨水花园等海绵设施与景观融为一体,既美观又实用。“这些公园其实是精心设计的‘蓄水池’。”安阳市住房和城乡建设局相关负责人介绍,它们贯彻“渗、滞、蓄、净、用、排”海绵理念,实现自然与功能的双赢。

如今,安阳市已建成多个低洼式公园绿地,地势低于周边道路,园内设有与雨水管相连的蓄水装置,能有效应对短时强降雨,实现雨水的含蓄与吞吐。同时,在老旧小区改造、市政道路提升等项目中,广泛应用透水铺装等海绵技术,从源头削减雨水径流,增强城市应对气候变化的韧性。这不仅优化了城市的“呼吸系统”,也为市民带来了更多“家门口”的休闲空间。

开封、安阳的实践,是我省在地下管网、海绵城市、综合管廊等“看不见的工程”上发力,不断提升城市治理水平、着力打造韧性城市的生动写照。新建雨水管网2.2万公里,建立排水防涝应急抢险队伍814支,全省城市移动抽排能力达到60万立方米每小时、是2021年的6倍。加力推进城市生命线安全工程建设,各省辖市和济源示范区以及38个县(市)完成安全风险评估,安装各类物联感知设备24.3万余个(套)。

“下一步,我省还将在增强城市设施、城市建筑、城市空间、城市管理韧性等方面下功夫。”省住房城乡建设厅相关负责人说,持续实施城市基础设施生命线安全工程,加快完善配套物联感知设备,全面提升城市在设施、建筑、空间、管理等方面的风险防控能力。

3

让城市更有韵——文脉赓续焕发古城新彩

暮鼓晨钟,曾是无数古都共同的时间记忆。随着时代变迁,不少鼓楼已湮没在历史尘埃中。而开封与安阳——这两座跻身我国“八大古都”的历史名城,至今仍将“鼓楼”作为城市的鲜活坐标,在岁月流转中持续讲述着中原大地的文明故事。

在鼓楼街区的改造提升中,两地基于共同的历史使命,却探索出各具特色的文化传承路径。

开封坚持“保护优先、最小干预、修旧如旧”,在政府引导、民众参与、产业协同的机制下,既维护了街巷的历史风貌,也留住了原汁原味的市井烟火。鼓楼夜市声名远扬,而以鼓楼为中心延伸的马道街、书店街等历史文化街区,更承载着城市商业繁荣与文旅融合的新期待。

面对游客对文化体验的升级需求,开封选择以“活化”破题,让传统接轨现代。10月16日,记者走进书店街,“百年白记”店内,师傅正现场展示花生糕制作技艺,非遗因可见、可感而焕发生机;“王大昌”茶坊则推出宋服点茶、古琴演奏与文创茶饮,吸引年轻人走进历史场景。老字号不再只是商业符号,更成为可触摸、可参与的文化现场。

与此同时,安阳走出一条“渐进式更新”之路。尽管鼓楼建筑已不复存,鼓楼广场仍是城市重要地标。作为国家历史文化名城,安阳注重“织补”历史肌理,以“绣花”功夫推进小规模、分片区的有机更新。

漫步于改造后的西大街,青砖墙面中巧妙融汇不同时期的红砖与石材,形成统一而富有层次的街巷风貌。“我们在这条街住了十几代,”经营粉浆和粉皮生意的老商户说道。那口半埋于地的老缸,数十家延续传统营生的老街坊,共同构成了安阳人深刻的城市记忆。

在保护中,安阳注重以现代功能延续历史生命。通过完善给排水、供暖、燃气等基础设施,老房子不仅留住乡愁,更为居民提供更加便利和安全的生活环境。西大街一家民宿老板表示,“改造时我们提议引入下水道,加入水冲式厕所,政府采纳并统一实施。”如今这里已成为吸引各地游客“打卡”的文旅新空间。

“历史遗迹、工业遗存、文化古迹是一座城市永续发展的灵魂。”省住房城乡建设厅相关负责人说,将树立传统和现代、科技和文化共融的理念,对不可移动文物、历史建筑、工业遗产等进行创新性保护修复和利用,结合实际开展文化展示、特色商业、休闲体验等。坚持因城施策、因地制宜,在保护中传承、在传承中创新,让城市留得住记忆、让文脉传得下去,把老街区打造成城市新风景。

“近年来,我省接续实施百城建设提质工程和城市更新行动,全省城市面貌显著改变,综合承载能力明显提升。近三年实施城市更新项目6487个、完成投资1.1万亿元;2000年前建成老旧小区基本改造完成;生活污水处理能力较2012年翻了一番……”省住房城乡建设厅相关负责人说,将深入学习贯彻中央和省委城市工作会议精神,紧紧围绕“一个尊重、五个统筹”“一个优化、六个建设”重点任务,聚焦“1+2+4+N”目标任务体系,树牢人民城市理念,突出功能品质提升,在深入开展城市体检评估、实施城市更新重点工程、提升城市管理服务水平、保障城市安全有序运行等方面持续发力,奋力推动城市内涵式高质量发展。

让城市发展更有逻辑、更有内涵、更有温度,始终是城市工作的出发点与落脚点。在河南,一座座人民之城、幸福之城、活力之城,正日益成为亿万人民宜业、宜居、宜乐、宜游的美好家园。(记者李筱晗 黄岱昕)